夏は熱中症対策に水分と塩分の補給が大事。

一方で、特に大人は塩分のとりすぎに注意。

塩ってなんなんでしょう。

食べ物のしょっぱさを感じる塩味、その正体は食塩(塩化ナトリウム)です。

海水がしょっぱいのも、海水には食塩が溶け込んでいるからです。

夏休みも終盤、家にあるもので簡単にできる実験として、

『塩の結晶』を作る方法を紹介します。

自由研究、もう済んだ方も、これからの方も

ご覧いただければうれしいです。

それではよろしくお願いします。

スポンサーリンク

準備

- コップ

- お皿 (底が平たいもの、暗い色のほうが良い)

- 水

- 食塩

- はかり (無くてもOK)

実験のやり方

- コップに水を20g量った

- 料理用の塩を6g量って、コップの水に加えた

- スプーンでかき混ぜて、塩を溶かした

(1分くらい) - 作った塩水をお皿の上にたらした

(今回は黒いプレートを使いました) - 約6時間待った

(今回は26℃、湿度60%の屋内で乾かしました)

けけ博士

今回作った塩水の濃度は6.25%。海水が3.4%なので、海水の2倍弱の濃さの塩水を作ったことになります。

結果

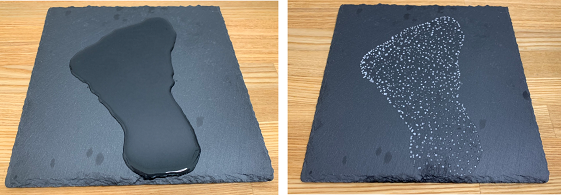

- 塩水は透明だった

- 約6時間後、水がすべて蒸発した

- ところどころに、塩の結晶が散らばっていた

(右) 塩水が乾いたあとの様子。

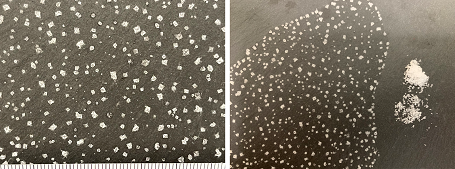

- 塩の結晶の形はサイコロ状(立方体)だった

- 結晶の大きさは1~2ミリのものがほとんどだった

- これは水に溶かす前の塩の粒より大きかった

(右) もとの塩

考察 (わかったこと)

- 塩を水に溶かすとき、溶ける量には限界がある

- お皿の上で水が蒸発すると、水の量が減って、

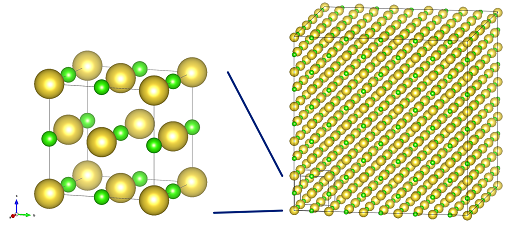

溶けきれなくなった塩が結晶として出てくる - 塩は”ナトリウムの粒”と”塩素の粒”が交互にならんで、

サイコロ状のカタチをしている (下図) - これが縦・横・高さと重なっていくので、

できあがった結晶もサイコロ状になる

まとめ

家にあるもので簡単にできる『理科の実験』を紹介しました。

塩は水に溶けると見えなくなりますが、

水が蒸発すると、再び姿を現しました。

乾燥させるときの温度や湿度が違うと、

乾く速さが変わって、できあがる結晶の大きさが変わります。

もっと大きい結晶を作るためにはどうしたら良いのでしょうか。

けけ博士

調味料の塩も、作り方は同じです。海水を陸にくみ上げて、太陽と風で乾かして作ります。

この他にも、例えば、

- 桶に張った水に、卵や野菜(イモなど)を沈める

- 水に徐々に塩を溶かしていく

- 卵や野菜が浮かんでくる様子を観察

などして、『物の密度を比べてみる実験』も良いかも知れません。

けけ博士

グッドラック!

最後までご覧いただき、

ありがとうございました。

Twitter(@kekehakase)をやっています。

今後も有益な情報を発信していきますので、

フォローしていただけたら嬉しいです。