「空はなんで青いの?」

子どもに聞かれたら、なんとなく答えて、

はぐらかしちゃいますよね。

答えられるけど、ナットクさせる自信は無い。

そんな方が大半と思います。

答えの鍵は2つです。

①太陽光はどんな光?→見える光は七色

②太陽光が空気にあたるとどうなる?→「大気の厚さ」と「光の散乱」の関係

この記事を読めば、

「空はなんで青いか」答えられるようになります。

「なんで紫じゃないか」もわかります。

研究歴13年の科学者として、

図を使って、わかりやすく説明します。

それでは、よろしくお願いします。

太陽光はどんな光?

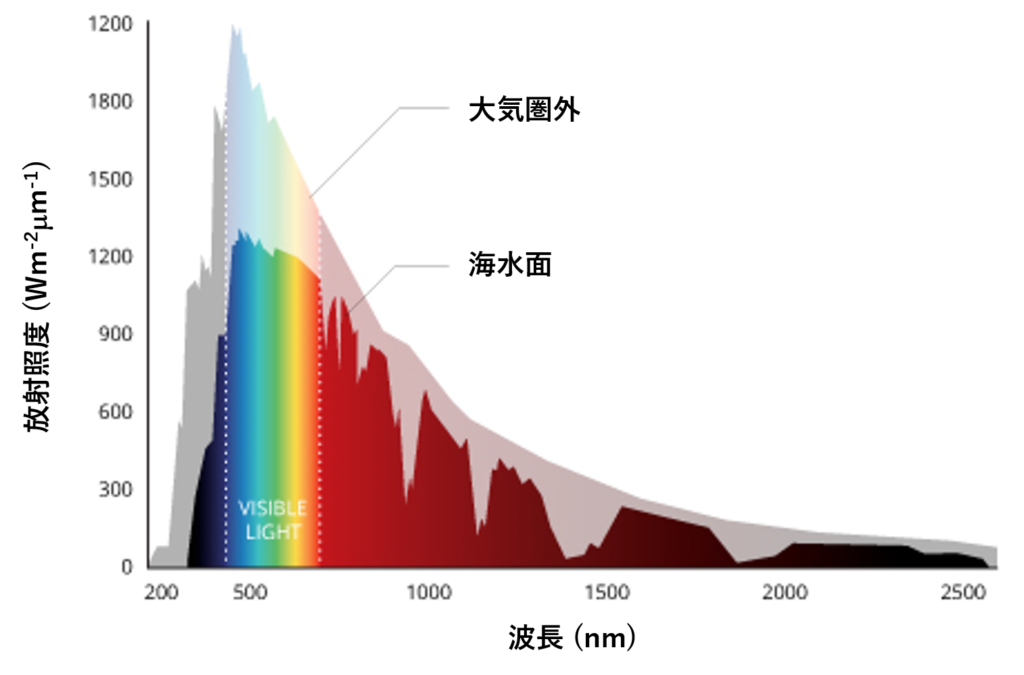

太陽光には赤外線、可視光線、紫外線が混ざっています。

このうち、眼に見える光は可視光で、七色あります。

<波長が長い> 赤→橙→黄→緑→青→藍→紫 <波長が短い>

「せき・とう・おう・りょく・せい・らん・し」と覚えたりします。

これら七色が全部あわさると白色になります。

空はなぜ青い?

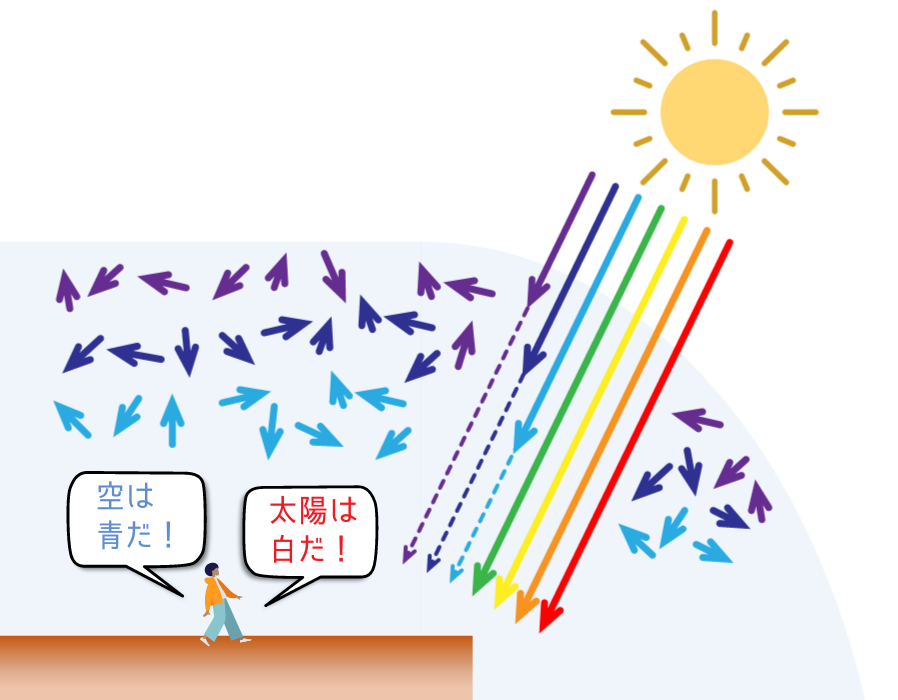

色ごとに散乱されやすさが違う

太陽光が空気にあたると、一部が散乱されます。

波長が短い光ほど、空気にぶつかって、散乱されやすいです。

波長が長い<赤>ほど、空気にぶつからなくて直進性が良い(通り抜けられる)。

波長が短い<紫>ほど、空気にぶつかってしまって、散らばりやすい、

と覚えてもらって構いません。

紫は散乱されやす過ぎ

一番波長が短い『紫』は、もっとも散乱されやすいです。

大気の影響で、空の高いところで飛び散ってしまいます。

なので、空が紫色に染まることはめずらしいです。

(地球の大気がもっと薄かったら、空は紫だったかも)

青はちょうどよく空で散乱される

『青』は紫の次に散乱されやすいです。

青の光が大気で散乱されているので、

空は青く見えます。

逆に言うと、地球の大気の量(ぶ厚さや濃度)が、

青の光を散乱するのにちょうどよかった、ということです。

大気がもっとぶ厚かったら、空はもう少し、

緑色に見えていたかも知れません。

空には『青』がたくさん散らばっているので『青』、

太陽は『紫』『青』は多少飛び散っちゃったけど、

一応全色とどいているので(黄色みがかった)『白』です。

夕焼けはなぜ赤い

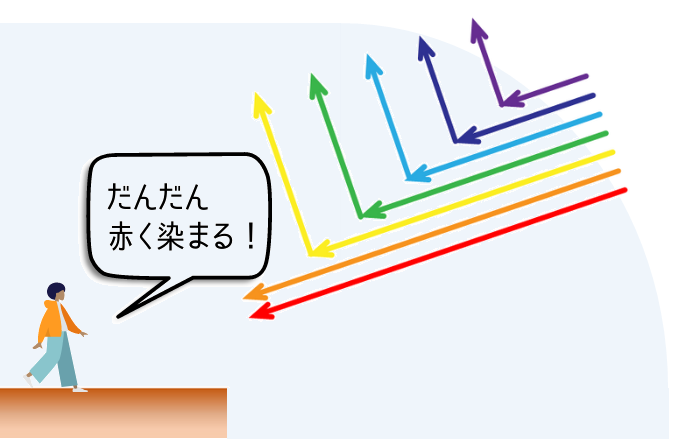

朝焼け・夕焼けのときには空が赤く染まります。

太陽が傾くと、太陽光が大気中を通る距離が長くなります。

これによって、『紫』の散乱だけでなく、

青・緑・黄の散乱も、届く量が減ります。

結果として届く光のうち『橙』や『赤』の割合が増えるので、

空が赤くみえます。

まとめ

空がなぜ青いのか、なぜ紫じゃないのか、

なぜ夕焼け空は赤いのか、図を使って解説しました。

「大気の厚さ」と「光の散乱」がカギでした。

はるか上空だと、空が紫がかって見えることもあるそうです。

もしわかりにくい部分があったら、前記事

【太陽】本当は何色?【白?赤?橙?黄色?】

を参考にしていただくと、

理解が深まると思います。

最後までご覧いただき、

ありがとうございました。

Twitter(@kekehakase)をやっています。

今後も有益な情報を発信していきますので、

フォローしていただけたら嬉しいです。