ホッキョクグマが寒さに強いヒミツが、

「その大きさにあること」先日記事にしました。

同じ種類の動物では、

ベルクマンの法則

寒い地域に棲む仲間の方がカラダが大きく、

暖かい地域に棲む仲間の方が小さい

アレンの法則

暖かい地域に棲む仲間の方が耳やしっぽが長く、

寒い地域に棲む仲間の方が短い

が成り立つことを解説しました。

今回はどうしてその大きさ・カタチが有利なのか、

図を使ってやさしく紹介したいと思います。

また、変温動物について成り立つ『逆ベルクマンの法則』についても説明します。

それではよろしくお願いします。

前記事はコチラ↓↓

【ホッキョクグマ】なぜデカい?【図解】

クマの体長が2倍になるとき、身長だけが伸びるわけではありません。

あわせて太くなり、カラダ全体が大きくなります。

このとき、熱を蓄えられるのは「カラダの大きさ」=体積によります。

一方で、カラダの熱が奪われるのは「空気に触れている面積」=表面積によります。

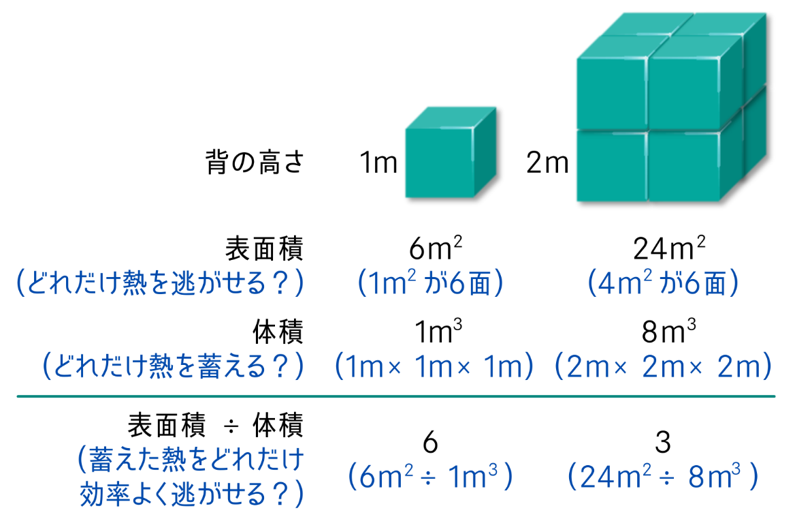

クマの形をサイコロと思って考えましょう。

高さが1のとき、表面積は6、体積は1です。

高さが2のとき、表面積は24、体積は8です。

身長が2倍になると、体積は8倍になっているのに、

表面積は4倍にしかなっていません。

8倍も熱を溜められるのに、4倍しか熱を奪われない。

つまり、体温を維持しやすいことがわかります。

この『表面積÷体積』を比表面積と言います。

・体積: カラダの大きさ = 熱をどれだけ蓄えられるか

・表面積: 空気に触れている面積 = 熱をどれだけ逃がせるか

・比表面積: カラダの大きさの割に、どれだけ表面があるか

=蓄えた熱が、どれだけ効率よく逃げるか

小さい動物は比表面積が大きいので、熱いところで効率よく熱を逃がせる。

大きい動物は比表面積が小さいので、寒いところで効率よく熱を保てる。

こうして、環境に応じて、適したサイズの動物が棲みます。

これが『ベルクマンの法則』の定性的な説明です。

暑いところに棲む動物は耳が長い?【図解】

先日の記事で、下の画像を紹介して、

『暑いところに棲んでいる動物の方が、耳やしっぽ、脚など、

カラダから出ているパーツが、細長くなる』ことを解説しました。

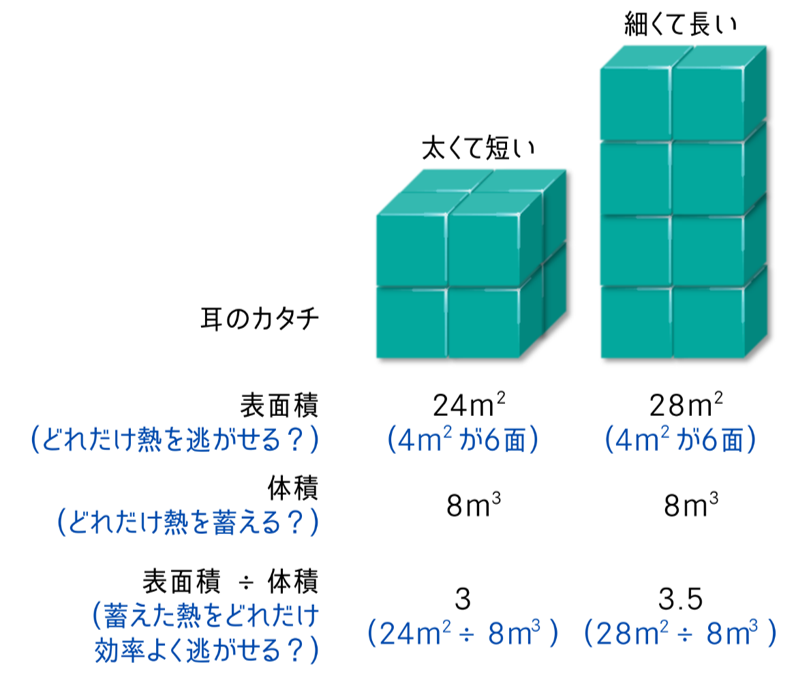

これも耳の形をサイコロと思って考えましょう。

同じサイコロ8つ(=体積8)でも、

なるべく丸くするよりも、なるべく細長くした方が、

比表面積が大きくなることがわかります。

暑いところに棲む動物は、このように各パーツを細長くすることで、

なるべく体温を放出することに適しています。

逆に、寒いところに棲む動物は、各パーツを丸くすることで、

体温を維持するのに適しています。

これが『アレンの法則』 の定性的な説明です。

逆ベルクマンの法則

『ベルクマンの法則』が成り立つのは恒温動物についてです。

恒温動物というのは、まわりの温度に関係無く体温を一定に保つ動物。

人間・クマ・キツネなどの哺乳類や鳥類のことです。

外部の温度で体温が変わる変温動物にはベルクマンの法則は成り立ちません。

変温動物は寒い地域で体温を維持できないので、むしろ、

『同じ動物なら、寒いところに棲む仲間の方が小さい。

暑いところに棲む仲間の方が大きい』という『逆ベルクマンの法則』 があります。

カラダが小さければ(比表面積が大きければ)、

寒冷地でも少ない日光浴で体温を上げることができます。

まとめ

ベルクマンの法則、アレンの法則について、

図を用いてわかりやすく解説しました。

また逆ベルクマンの法則について説明しました。

もちろん『カラダの大きさ』や『耳やしっぽの長さ』だけでなく、

棲む地域の気候によって『毛の長さ』が違うことも、

画像から見て取れると思います。

クマもキツネも寒い地域に棲む動物ほど、毛が長くなっています。

今度、動物園に行くときや、動物図鑑を眺めるときには、

動物のカラダの特徴について着目してみると、

何か新しい発見があるかもしれません。

自然淘汰や進化についてはこの入門書が読みやすくて学びが多いです。

おすすめの教養本のひとつです。

記事を最後まで読んでいただき、有難うございました。

Twitter(@kekehakase)をやっています。

今後も有益な情報を発信していきますので、

フォローしていただけたら嬉しいです。